На Конференции в Брюсселе мировое еврейство заявило, что безоговорочно поддерживает своих братьев в СССР, стремящихся к национальному возрождению и подвергающихся за это жестоким репрессиям. Советы занервничали, их власть, власть тоталитарного государства, построенная на полном контроле над населением, категорически не допускала никакого иностранного вмешательства.

Кровавые чистки, осуществлявшиеся сталинским режимом под аккомпанемент воспевания непогрешимой линии партии, сделали свое дело: граждане знали, как нужно мыслить “правильно”, и панически боялись мыслить “неправильно”. После того, как старые методы были публично осуждены, КГБ пришлось приспособиться к новым условиям, прекратить массовый террор, но в принципе подход остался прежним: непрерывная промывка мозгов, запугивание и расправа над осмелившимися сопротивляться. Давно подыскивая предлог для разгрома сионистского движения, власти сочли попытку похищения самолета убедительной как для внешнего мира, так и для внутреннего потребления.

Последовала волна репрессий, сопровождавшаяся мощной пропагандистской кампанией. Она охватила Ленинград, Ригу, Кишинев, Одессу, Свердловск. Несколько особняком стоял процесс в Бендерах, но и там подследственные Сусленский и Мешенер почувствовали общее ужесточение ситуации и влияние Ленинградского процесса. Волна преследований могла быть намного мощнее, если бы упоенные блестяще проведенной, как им вначале казалось, операцией власти не утратили чувства меры. За неосуществленную попытку угона самолета, воспринятую в свободном мире как отчаянную демонстрацию против несвободы выезда из СССР, они приговорили людей к жесточайшим наказаниям, включавшим смертную казнь.

На Западе развернулась мощная кампания протеста. Даже обычно симпатизировавшие Советскому Союзу левые либералы не могли понять такой жестокости. Протесты еврейских и правозащитных организаций, выступления общественных и политических деятелей били по советской внешнеполитической физиономии, как удары хлыста, оставляя на ней болезненные следы.

Задержка с проведением Второго ленинградского и остальных процессов была вызвана, повидимому, желанием переждать волну протестов, дать ей утихнуть. Кроме того, на конец марта был назначен 24-ый съезд Коммунистической партии. На такие съезды приглашались представители компартий западных стран, а они, уязвимые для критики у себя на родине, вынуждены были задавать неудобные вопросы советскому руководству. Чтобы разрядить обстановку на Западе и создать благоприятную атмосферу на съезде, “две крупнейшие коммунистические газеты Западной Европы – итальянская “Унита” и французская “Юманите” – объявили 15 января 1971 года о том, что – по информации из достоверных советских источников – процессов больше не будет”.[1]

Была ли это заведомая ложь или французов и итальянцев ввели в заблуждение, но после того, как иностранные делегации разъехались, процессы возобновились. Получив хороший внешнеполитический урок, КГБ, однако, осознал, что антиеврейские процессы будут проходить под аккомпанемент непрекращающихся протестов и под пристальным вниманием Запада. Поэтому Москва взяла контроль над процессами в свои руки. Московские руки оказались несколько мягче ленинградских.

Судя по всему, вначале КГБ хотел “связать попытку захвата самолета с Комитетом ленинградской сионистской организации… Даже номер дела был один и тот же – 15″.[2] Шестерых членов Ленинградской организации арестовали в тот же день, что и “самолетчиков”, – 15 июня 1970 года. Льва Ягмана задержали в Одессе, где он проводил отпуск вместе со своей семьей, Гилеля Бутмана взяли на даче под Ленинградом, Льва Коренблита дома, Лассаля Каминского, Владимира Могилевера, Соломона Дрейзнера на работе. Арестованные не знали, что утром была предпринята попытка похищения самолета. Как же тщательно нужно было отслеживать перемещения еврейских активистов, чтобы в течение нескольких часов практически одновременно арестовать их всех и многих других в разных точках Советского Союза. Тем же утром в домах арестованных и ряда других активистов были произведены обыски. В письме на имя генерального прокурора СССР Руденко Виктор Богуславский писал:

“Вслед за арестом в то же утро 15 июня были произведены обыски в домах арестованных и во многих других, в том числе и в моем.

Обыски производились с целью изъятия “орудий преступлений”. Изъятыми орудиями оказались письма и открытки от близких и знакомых из Израиля, а также любые тексты, содержащие слова “еврей” и “еврейский”. Особенно тексты, отпечатанные на пишущих машинках. Сами пишущие машинки также были объявлены “орудием преступления” и изымались. Имели место также изъятия вызовов от родственников из Государства Израиль.

В ходе обыска было обнаружено также и “оружие” – семь патронов от малокалиберной тренировочной винтовки в доме Григория (Гилеля, Ю.К.) Бутмана (Г.Бутман прежде работал следователем в милиции).

Но было обнаружено и более страшное “оружие” – учебники и самоучители языка иврит, присланные по почте из Израиля и, отчасти, переснятые фотоспособом. Все это вместе с письмами и статьями по еврейской истории, с романами и магнитофонными записями еврейских песен должно было, очевидно, служить неопровержимыми уликами преступления. (подчеркнуто в оригинале, Ю.К.)

Их единственная вина в том, что они родились евреями и стремились ими оставаться. Они изучали родной язык и жадно глотали сведения по истории своего народа. Их волновала судьба их родных и близких в Государстве Израиль, они не были равнодушны к судьбе Израильского государства, воссозданного после величайшей трагедии в истории нашего народа. Об этом свидетельствуют и изъятые у них улики”.[3]

Через три недели, 8 июля, Виктор Богуславский был арестован, разделив судьбу своих товарищей. 20 августа арестовали Виктора Штильбанса, а 27 октября Михаила Коренблита.

КГБ не смог убедительно связать Ленинградскую организацию с попыткой похищения самолета. В то же время протесты за рубежом приняли такой беспрецедентный характер, что само выражение “Ленинградский процесс” стало синонимом жестокости и бесправия. Власти решили ограничиться процессом против подпольной сионистской организации, не связывая ее с “самолетчиками”. Председатель КГБ Ю.Андропов еще в апреле 1970 года информировал ЦК “о существовании в Ленинграде сионистской организации, состоящей из пяти групп националистически настроенных граждан, по шести человек в каждой”.[4]

Правда, тогда Андропов утверждал, что именно Бутман предложил провести некую акцию, против которой выступило большинство членов комитета организации.

Арестовали членов Ленинградской организации в июне, а судебный процесс начался только в мае следующего года, что являлось явным нарушением процессуальных норм. За год следственные органы провели десятки обысков, на допросы вызывались сотни людей. Ленинград чистили широко, глубоко и основательно. После двух ленинградских процессов сионистская активность в городе замерла на несколько лет.

Обвинительное заключение начиналось (а как же иначе!) с отповеди международному сионизму:

“Современный международный сионизм – одна из наиболее активных реакционных сил, служащих интересам империализма и пытающихся вести подрывную деятельность против социалистических стран, которые являются главным препятствием на пути осуществления экспансионистских планов израильских правящих кругов…”[5] – и так далее в том же духе. Припомнили там и венгерские события 1956 года, и события в Польше и Чехословакии в 1968 году, и подрывную деятельность против Советского Союза со стороны Запада.

Затем обвинительное заключение останавливалось на участии ленинградцев во Всесоюзном координационном комитете:

“…В конце 1969 года на антисоветских сборищах Бутман, Могилевер, Дрейзнер и другие участники организации одобрили образование “Всесоюзного координационного комитета” (“ВКК”) и его решение, принятое на специальном заседании в Риге в ноябре 1969 года, об издании нелегального сборника антисоветских… и сионистских документов под названием “итон” (газета)…”[6]

Лишь после этого в обвинительном заключении говорилось непосредственно о Ленинградской организации:

“В марте-апреле 1970 года Бутман, Могилевер, Дрейзнер, Коренблит М.С. в соучастии с другими лицами подготовили и 4 апреля совместно с Каминским, Ягманом, Коренблитом Л.Л. и другими единомышленниками провели нелегальную “конференцию” антисоветской сионистской организации, на которой обсудили и приняли предложенную Могилевером “программу” и “устав”, предусматривающие активизацию подпольной деятельности по формированию у советских граждан еврейской национальности антисоветских сионистских убеждений…

В августе 1969 года обвиняемые Бутман, Могилевер, Дрейзнер и их единомышленники на нелегальном сборище “комитета”, руководящем органе антисоветской организации, приняли решение поручить выезжавшему на постоянное жительство в Израиль участнику антисоветской организации Бланку А.П. проинформировать правительственные органы и сионистские круги Израиля о существовании в СССР нелегальной антисоветской сионистской организации и заручиться их согласием на финансирование ее деятельности…

В апреле 1970 года обвиняемые Бутман и Могилевер через иностранного туриста Аронзона запросили мнение правительственных кругов Израиля о приемлемости намечавшихся организацией форм подрывной деятельности путем проведения антисоветских демонстраций, пресс-конференций, направления в международные организации клеветнических писем…”[7]

Не обошло обвинительное заключение и подготовку к захвату самолета:

“Сознавая особую опасность готовящегося преступления, а также возможность наступления нежелательных последствий, в частности разоблачение антисоветской организации и нанесение ущерба международным сионистским кругам, на сборищах в апреле 1970 года обвиняемые БУТМАН, МОГИЛЕВЕР, ДРЕЙЗНЕР, КАМИНСКИЙ, КОРЕНБЛИТ Л.Л., КОРЕНБЛИТ М.С. и их сообщники приняли решение согласовать вопрос захвата самолета и осуществления измены Родине с правительственными органами государства Израиль и при положительном ответе продолжить преступную деятельность по ее подготовке и осуществлению… Обвиняемый БУТМАН при встречах с ДЫМШИЦЕМ и КУЗНЕЦОВЫМ в мае 1970 года советами и указаниями по поводу привлечения в изменническую группу новых сообщников, в части враждебных действий за рубежом и по другим вопросам продолжал содействовать подготовке измены Родине, которую указанные лица в составе вооруженной группы пытались совершить 15 июня 1970 года, но при покушении были задержаны”.[8]

Второй ленинградский процесс проходил с 11 по 20 мая 1971 года в помещении Ленинградского городского суда. Процесс был объявлен открытым, но даже родственникам подсудимых пришлось обращаться с просьбой к генеральному прокурору СССР Руденко, прежде чем их допустили в зал судебных заседаний.[9]

Атмосферу подогревала местная и общесоюзная пресса. “Ленинградская правда” от 12 мая 1971 года в заметке, озаглавленной “В Ленинградском городском суде”, писала:

“11 мая 1971 года в открытом заседании Ленинградского городского суда под председательством заместителя председателя Ленгорсуда Исаковой Н.С. началось рассмотрение дела по обвинению Бутмана Г.И., Коренблита М.С., Могилевера В.О., Дрейзнера С.Г. и других (всего 9 человек) в том, что они в сговоре с ранее осужденными Дымшицем М.Ю. и Кузнецовым Э.С. явились инициаторами и активными участниками подготовки захвата самолета гражданской авиации для бегства за границу, систематически занимались изготовлением и распространением литературы антисоветского характера, для чего использовали множительную аппаратуру, в том числе похищенную из государственных учреждений, а также нелегально передавали за границу клеветническую информацию”.[10]

13 мая это сообщение было перепечатано общесоюзными газетами “Известия” и “Советская Россия”.

20 мая 1971 года суд приговорил обвиняемых к различным срокам заключения в колонии строгого режима:

Гилеля Бутмана к 10 годам (статьи 17, 64-а,70 ч.1,72 и 189 УК РСФСР);

Михаила Коренблита к 7 годам (статьи 17, 64-а, 70 ч.1 и 72 УК РСФСР);

Лассаля Каминского и Льва Ягмана к 5 годам (статьи 70 и 72 УК РСФСР);

Владимира Могилевера к 4 годам (статьи 70 ч.1, 72 и 189 ч.1 УК РСФСР);

Соломона Дрейзнера и Льва Коренблита к трем годам (статьи те же);

Виктора Богуславскго к трем годам (статьи 70 ч.1 и 72 УК РСФСР);

Виктора Штильбанса к одному году (статьи те же).

Кассационный суд, состоявшийся 20 июля 1971 года в Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР, оставил приговор без изменений.

15 июня обыски в Риге проводились не только у “самолетчиков”, но и у троих евреев, к самолетному делу отношения не имевших: у Аркадия Шпильберга, Бориса Мафцера и Рут Александрович.

В постановлениях на обыски говорилось, что они производятся “по делу об измене Родине”. Все постановления были подписаны прокурором Ленинградской области Петруниным. При вручении постановлений обыскиваемым предлагали “добровольно выдать огнестрельное оружие и антисоветскую сионистскую литературу”.

У Аркадия Шпильберга обыск был произведен по месту работы – в конструкторском бюро Рижского вагоностроительного завода – и дома. Шпильбергу заявили, что он намеревался “изменить Родине” и потребовали “выдать огнестрельное оружие и взрывчатку, а также антисоветскую сионистскую литературу”. При обыске изъяли книги и журналы с любым упоминанием об евреях, израильсикие открытки, письма из Израиля и обращения Шпильберга в различные инстанции по вопросу о выезде в Израиль.

У Бориса Мафцера обыск производился в доме матери и на съемной квартире, где он жил. Изъяли в основном книги и журналы, связанные с еврейской тематикой. После обыска Мафцера увезли на допрос в КГБ.

У Рут Александрович обыск производился в городской квартире и на даче, которую семья снимала на лето. 15 июня у Рут был день рождения, и около пяти часов вечера у неё стали собираться гости. Сотрудники КГБ всех задерживали и записывали фамилии. По телефону до самого окончания обыска звонить не разрешалось. Вскоре весь дом наполнился гостями. В качестве “антисоветской сионистской литературы” изымались книги по еврейской истории, учебники иврита “Элеф милим”, израильские открытки и т.д. У Рут, как и у остальных, изымались записные книжки и любые клочки бумаги с фамилиями, адресами и номерами телефонов.

После обысков начались допросы. Десятки евреев вызывались в КГБ в качестве свидетелей. От них требовали показаний об “антисоветской деятельности” арестованных и признаний в соучастии. Свидетелям, отказывавшимся давать нужные КГБ показания, нередко угрожали арестом. Все явственнее подтверждалось опасение, что КГБ готовит широкую расправу над активистами еврейского движения.[11]

4-го августа 1970 года были арестованы Борис Мафцер и Арон Шпильберг.

Усилилось давление на Рут Александрович. Только в сентябре ее восемь раз вызывали на допросы в КГБ. От нее требовали дать “нужные” показания, угрожали арестом, но ничего не добились.

В 20-х числах августа 1970 года Рут написала открытое письмо. Оно называлось “В ожидании ареста”.[12]

Через две недели, 7 октября 1970 года, ее арестовали. Это произошло за 10 дней до намеченного бракосочетания Рут с Исаем Авербухом, которое должно было состояться в рижской синагоге. Исай бросился в советские инстанции с просьбой все же зарегистрировать их брак. Закон позволял это. Но ему везде отказывали. Тогда он обратился к главному раввину Израиля Иегуде Унтерману с просьбой сделать хупу заочно.[13]

Просьбу Исая Авербуха поддержала мать Рут Александрович Ревекка. Но главный раввинат после некоторых колебаний регистрировать брак заочно все же не стал.

Бракосочетание состоится через год, когда оба приедут в Израиль. Всемирая женская сионистская организация ВИЦО устроит им пышную свадьбу, которую почтят своим присутствием более тысячи гостей, включая главу правительства Голду Меир, главу оппозиции Менахема Бегина и легендарного министра обороны Моше Даяна.

Михаила Шепшеловича арестовали 15 октября.

28 сентября 1970 года уголовное дело Мафцера и Шпильберга было выделено из “самолетного” в отдельное производство. Теперь всех четверых обвиняли в проведении антисоветской агитации и пропаганды, а Мафцера и Шпильберга еще и в антисоветской организационной деятельности.

– Ты был связан с Ленинградским процессом? – спросил я Эли Валка.[14]

– Меня таскали в основном по “Рижскому делу”…

– …которое сдетонировало от Ленинградского?

– Правильно, но это был вполне самостоятельный процесс. Я знал, что люди собираются бежать. Мне даже предложили в этом участвовать, но я послал их… и после этого о подробностях побега уже не знал.

– Как начинался Рижский процесс?

– Пятнадцатого июня семидесятого года КГБ провел массовые аресты во многих городах Советского Союза. Затем, четвертого августа, последовали новые аресты. На основании этих арестов проводились все последующие процессы: Ленинградский самолетный, Второй ленинградский, Кишиневский и Рижский. Пятнадцатого июня я узнал, что задержали Рут Александрович, Мафцера и всех ребят в Ленинграде. Мы начали “чистить” квартиры, понимая, что придут с обыском и к нам. Четвертого августа они пришли на квартиру жены, в которой я жил, и на квартиру моей мамы, где я был прописан. Они пришли также на квартиру моего старшего брата. После этого меня пару раз вызвали на допросы. Помню, как несколько человек, прошедших сталинские тюрьмы и лагеря, наставляли меня, как жить в тюрьме, чтобы не потерять человеческий облик – здоровье, стойкость духа и все такое. Было ясно, что меня тоже должны посадить.

– Я слышал, у тебя были проблемы с сердцем.

– Да-да, у меня эти проблемы с пяти лет – вторая степень инвалидности.

– О чем спрашивали на допросах?

– О Москве… – что, зачем… – и тут же стали рассказывать мне подробности, которые мог знать только один человек. Первые допросы были вскоре после обыска в августе. Основные допросы были в ноябре – четырнадцать дней подряд. Я говорил: “Знать не знаю, ничего никому не давал”, а они: “Хорошо, очная ставка”. Я был уже достаточно грамотным, читал УПК. Приводят моего друга, он подтверждает: “Да, он мне этó давал, а я ему тó давал”. А я: “Ничего не знаю, у вас человек много чего может наговорить”. Я вполне был готов к тому, что меня посадят. Допрашивали в основном по Рижскому делу, то есть по изготовлению и распространению сионисткой литературы, а не по “самолетному делу”.

– Ты с ними разговаривал?

– Разговарваил… Говорил, что во всем, что мы делали, не было ничего антисоветского. Мы хотим уехать, делайте, что хотите. Когда я рассказывал Бубе Цейтлину, как шел допрос, он сказал: “Совершенно ненормальная жизнь пошла. В мое время пока “твою мать” не гаркнут, кулаком по столу не треснут, по морде не дадут, никто даже рта не раскрывал. А тут с тобой разговаривают, ты отвечаешь…” Время было уже другое. В один прекрасный день допрос закончился, а повестку на следующий день не дают.

– Они по-настоящему даже не угрожали?

– Нет. Говорили, что налицо состав преступления, и буду сидеть, как все остальные рижане – Мафцер, Александрович, Шпильберг и Шепшелович.

– И Иосиф Менделевич?

– Он из Риги, но его судили по Ленинградскому процессу. Его тоже спрашивали обо всем, он был одним из главных во всех рижских делах, но его судили по Ленинградскому… Потом звонят мне и предлагают забрать вещи, взятые при обыске. “Вы забрали, вы и принесите”, – говорю. А они: “Первый раз слышим такую наглость. Если не придете, выбросим на помойку”. А там были израильские пластинки. Я в то время болел. “Брат зайдет”, – говорю. Потом я участвовал в организации передачи информации о процессе на Запад и в Израиль.

– Существовал особый канал связи?

– Нет, приходили люди, показывали определенные фотографии, бумажки, и я с ними общался. Рижский процесс закончился 24 мая. Дней за десять до его окончания мне дали разрешение на выезд. Видимо в КГБ поняли, что толку от меня будет мало. Сидит на очной ставке человек и говорит: “Такого-то числа я тебе отдал то-то и то-то”, а я: “Ничего не знаю, ничего не давал, напрасно оговариваешь меня”, – все! Отец Рут Александрович уже на вокзале передал мне содержание приговора.

– Разрешение получила вся семья?

– Мои братья и мама уехали за два месяца до этого, а меня власти оставили заложником на процесс. Это был период, когда все уезжали, все, кто подписывали письма протеста. Десятки семей уехали…

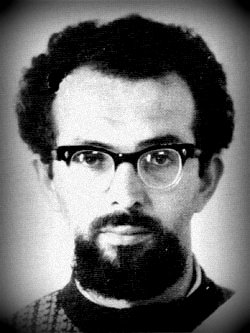

Узник Сиона Арон Шпильберг (1938) родился в Ленинграде. Отец – ветеринарный врач, прошел войну, мать – инженер-текстильщик.

– Мой отец был сионистом. От него я впервые услышал “Атикву”, – вспоминает Арон.[15]

– Так рано вы созрели?

– Наш школьный классный руководитель был одновременно секретарем парторганизации. Когда в пятьдесят третьем году арестовали “врачей-отравителей” советского руководства, он внушал нам, пятнадцатилетним школьникам, что агенты шпионской организации “Джойнт” проникают повсюду, и нет сомнения, что среди нас они тоже есть. В нашем классе кроме меня был еще один еврей. Советский народ был, правда, дисциплинированным и без приказа погромы не устраивал.

– Когда вы активизировались?

– Только после встречи с Давидом Черноглазом. Это было в шестьдесят четвертом году. Мы начали сколачивать еврейские компании. Когда узнали, что из Риги уезжают, решили съездить туда, посмотреть. Я раздобыл у приятеля адрес одного парня, его звали Мордехай Блюм, и поехал. Этот рижский парень сыграл немалую роль в моей жизни. Он дал мне кассету с ивритскими песнями, рассказал о направлениях деятельности, о том, как отмечать еврейские праздники. Через некоторое время на практику в Ленинград приехала девушка и привезла от него книжки Дубнова… она позже стала моей женой. Потом нам удалось поменять комнату в Ленинграде на квартиру в Риге, и в октябре шестьдесят седьмого года мы туда переехали. На наше решение помимо семейных обстоятельств повлияло то, что из Риги был небольшой выезд в Израиль.

– О “самолетчиках” вы знали и до ареста?

– Нет, мне напрямик об этом никто не говорил. К тому времени у меня уже была дочь, жена была снова на девятом месяце.

– Вы преподавали иврит?

– Я узнал, что в киоске Электротехнического института появился словарь Шапиро. Это был шестьдесят шестой год. К тому времени я уже получил от Блюма самоучитель Шломо Кодиша. Потом меня послали в Москву в командировку, и там один старый еврей дал мне несколько уроков иврита. Вернувшись в Ленинград, я начал преподавать. А в Риге нет, там были люди более высокого уровня. И ульпанов я там не видел, это было принято в Ленинграде.

– Какие обвинения вам предъявили?

– Вначале – измена Родине, т.е. что я тоже участвовал в попытке захвата самолета. А потом меня обвиняли в антисоветской деятельности.

– Вы пытались создать филиал Ленинградской организации в Риге?

– Не только не пытался, но и считал неправильным создавать формальную организацию. Зачем помогать советскому “правосудию”? Мы и без организации действовали очень активно.

– Но в Ленинграде вы были членом организации.

– В Ленинграде я не возражал против этого.

– Вы платили членские взносы.

– Что значит “членские взносы”? В Риге мы тоже собирали деньги. Не надо называть это членскими взносами. Деньги нужны для деятельности. Надо было покупать бумагу, пишущие машинки. Все это делалось в Риге. Более того, Рига являлась источником литературы для Ленинграда и других мест. В Риге были люди, готовые самоотверженно работать. Многие из них, в отличие от Ленинграда, не были людьми с высшим образованием, но это были замечательные люди.

– Да, я помню, в Свердловске “самиздат” тоже был рижский. У вас была своя группа?

– Да.

– Сколько человек?

– Скажем так: взносы я собирал с четырех человек.

– Как проходило следствие?

– Дней десять я вообще отказывался давать показания. Потом, когда они стали зачитывать показания Дрейзнера и Мафцера, я стал давать показания о том, что им было и так известно. Незадолго до ареста, например, я послал письмо Брежневу. Это письмо опубликовали на Западе. Они спрашивают: “Ваше?” “Да, – говорю, – и сейчас так же думаю”. Весь материал против меня строится на деятельности в Риге, потому что из Ленинграда я уехал еще в шестьдесят седьмом году.

В докладной записке КГБ в адрес отдела административных органов ЦК КПСС о поведении Шпильберга на следствии и его деятельности говорится более подробно.[16]

Секретно

СССР

КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

14 января 1971 г.

№ 107/ч

гор. Москва

ЦК КПСС

Отдел административных органов

Докладываем, что заявление ШПИЛЬБЕРГА А.А. Комитетом госбезопасности рассмотрено.

ШПИЛЬБЕРГ привлечен к уголовной ответственности по обвинению в проведении антисоветской сионистской деятельности. Виновность свою он отрицает…

В 1966 году, проживая в г.Ленинграде, он совместно с единомышленниками ДРЕЙЗНЕРОМ С.Г., БУТМАНОМ Г.И., ЧЕРНОГЛАЗОМ Д.И. и МОГИЛЕВЕРОМ В.О. создал нелегальную организацию для распространения антисоветских сионистских идей и подстрекательства советских граждан еврейской национальности к выезду в Израиль, принимал меры к расширению ее состава и созданию денежного фонда: вовлек в организацию ряд лиц и установил ежемесячные членские взносы.

В том же году с его участием была размножена и распространена книга Л.Уриса «Исход», содержащая клевету на политику Советского государства.

В конце 1967 года, переехав на жительство в г.Ригу, ШПИЛЬБЕРГ установил преступную связь с сионистски настроенными МАФЦЕРОМ Б.М., АЛЕКСАНДРОВИЧ Р.И., ЗАЛМАНСОН С.И. и ЗАЛМАНСОНОМ И.И.

В июле 1969 года передал последним в целях размножения и распространения фотопленку с текстом брошюры «За возвращение еврейского народа на родину», содержащую измышления о положении евреев в СССР. В дальнейшем ШПИЛЬБЕРГ получил от ЗАЛМАНСОН и ЗАЛМАНСОНА несколько экземпляров изготовленной брошюры для ее распространения…

Осенью 1969 года ШПИЛЬБЕРГ принимал участие в разработке и обсуждении воззвания под названием «Ваш родной язык», носящего клеветнический характер, обеспечил изготовление фотопленки с тремя вариантами этого документа, передал МАФЦЕРУ (арестован по одному с ним делу) несколько кадров пленки для вручения членам так называемого «Всесоюзного координационного комитета»…

В начале 1970 года ШПИЛЬБЕРГ получил от МАФЦЕРА в целях распространения 1-2 экземпляра нелегального сборника «Итон-1» и 5 экземпляров «Итон-2», содержащие клеветнические измышления о внешней и внутренней политике Советского Союза…

Что касается утверждения ШПИЛЬБЕРГА относительно несостоятельности предъявленного ему обвинения, прокуратура разъяснила заявителю, что окончательный вывод о его виновности или невиновности принадлежит суду…

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

В.ЧЕБРИКОВ

– Какую линию защиты вы избрали на следствии, Арон? – обратился я к Шпильбергу.[17]

– Советский суд не то место, где можно сводить личные счеты. У меня была четкая линия. Если свидетель давал против меня показания, я говорил, что его запугали и поэтому он готов дать любые показания, которые хотел получить от него следователь. Так я реагировал, например, на показания Мафцера.

– Он говорил то, что ему приказывали?

– Он не был провокатором… на самом деле он говорил правду, что, конечно, не извиняет его. Если бы политическая ситуация не изменилась и Москва не забрала бы дела в свои руки, село бы много людей, которым в результате дали уехать до процесса: Буби Цейтлин, Эзра Русинек, Эли Валк и другие.

– Как держали себя на суде Рут Александрович и Михаил Шепшелович?

– Они держали себя хорошо.

– Вас обвиняли по семидесятой?

– Да, в Латвии у нее номер шестьесят пять, но это эквивалент семидесятой.

“Недели накануне суда были напряженными. Власти явно нервничали в ожидании возможных протестов на Западе и держали в секрете дату суда до последнего момента. Контакты рижских евреев с их родственниками и друзьями за границей были резко сокращены, у многих из тех, кто поддерживал отношения с заграницей, отключили телефоны. Попытки дозвониться с общественных телефонов прерывались, как только в разговорах затрагивались чувствительные для властей темы”.[18]

Но запугать рижских евреев не удалось. В марте 48 человек подписались под обращением в исполком Риги и в городское отделение милиции с просьбой разрешить им провести демонстрацию протеста против ареста их товарищей. Копии обращения были отправлены в Президиум Верховного Совета СССР и ЦК КПСС. В обращении подчеркивалось, что все арестованные пытались выехать легальным образом, но им отказали. Сам факт обращения с просьбой о выезде, писалось в обращении, свидетельствует о том, что арестованные не имели намерений вести подрывную деятельность против советского режима.[19]

Заседания суда проходили с 24 по 27 мая 1971 г. в помещении клуба “Зиемельблазма” в отдаленном пригороде Риги. Присутствовать на “открытом” судебном разбирательстве могли лишь те, кому по месту работы были вручены специальные именные пропуска. Из родственников подсудимых в зал суда были допущены: мать, сестра и жена Шпильберга, мать Шепшеловича, жена Мафцера, отец и дядя Александрович”.[20]

Суд приговорил Мафцера к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Он признал свою вину и осудил прежнюю деятельность.

Арон Шпильберг получил три года, хотя ему инкриминировалось намного меньше эпизодов, чем Мафцеру, и он, в отличие от Мафцера, не был членом ВКК.

Михаила Шепшеловича приговорили к двум годам и Рут Александрович к одному году в колонии строгого режима.

Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал.

28 мая 1971 года в “Комсомольской правде” появилась статья “Открытый судебный процесс в Риге”, перепечатанная на следующий день газетой “Известия”. Статья о процессе была помещена также в июньском номере “Крокодила”.[21]

Процесс сопровождался многочисленными протестами внутри Советского Союза и за рубежом.

– Сиделось тяжело? – спросил я Шпильберга.[22]

– Что значит – тяжело? Я сидел с хорошим настроением.

– Вы ожидали более сурового приговора?

– Не в этом дело. Три года это немалый срок в жизни человека, хотя у других осуждённых было больше. Дело в том, что мы не напрасно сидели… люди начали получать разрешения. Меня много возили по пересылкам. В харьковской тюрьме я сидел с украинским националистом. Его посадили за поэму, которую он написал и показал единственному человеку – своей возлюбленной. Та на него немедленно донесла, и он получил семь лет лагерей плюс пять ссылки. Я показал ему мой приговор, а там… я был среди основателей Ленинградской организации, чемоданы литературы… и моим друзьям дали выехать. Он был счастлив, что советскую власть можно пробить, что в чем-то она идет на уступки.

– Когда вы приехали в Израиль?

– В семьдесят третьем году. Жена уехала за два месяца до моего освобождения. Я сам просил ее об этом. После освобождения я пытался подать заявление на выезд, но у меня не приняли документы. Тогда я поехал в Москву, остановился, как обычно, у Слепаков и решил выйти на демонстрацию одиночки. Я успел развернуть лозунг, но тут же был схвачен. Леня Ципин, которому поручили побеспокоиться о присутствии иностранных корреспондентов, этого не сделал, так что демонстрация прошла относительно тихо. После этого в Риге за мной установили надзор, но я опять поехал в Москву. На этот раз Кирилл Хенкин, с которым я накануне познакомился, организовал журналистское присутствие. Я вышел на демонстрацию у центральной приемной ЦК КПСС. Был холодный воскресный день, валил снег. Я был в дождевике, а под ним был спрятан плакат “Отпустите меня к семье в Израиль “. Народу в воскресенье было довольно мало, так что это продолжалось какое-то время: я встал с развернутым плакатом в нише двери. Потом меня схватили, завели внутрь. Пришел человек в штатском. Я спрашиваю: “Кто вы?” Он: “Сотрудник КГБ”. “Я с сотрудниками КГБ не разговариваю”. Для них это непривычно, он отошел. Потом они ввели корреспондента, который фотографировал меня на улице. Его тоже схватили. Они ему по-русски что-то лопочут, а он по-английски говорит. Они английского не знают. Через некоторое время ко мне подходит корреспондент “Известий”: “Почему вы дискриминируете советскую прессу?” “Ни в коем случае, – говорю. – Пусть мне вернут плакат, и фотографируйте, сколько хотите”. Он ушел. Потом меня увезли в милицию, начали допрашивать. Через некоторое время появляются Слепаки, приносят еду. “Откуда вы знаете, где я?” – спрашиваю. “Би-Би-Си передает”, – отвечают. Мой арест сам по себе может и не вызвал бы такой бури, но они задержали корреспондента “Ассошиэйтид пресс”, не давали ему связаться с консульством, нарушили консульскую конвенцию – мировой скандал. Меня отправили поездом в Ригу. Через некоторое время, на Рош-Ашана, я решил навестить мать в Ленинграде, никаких акций не планировал, никого не предупреждал о подстраховке. Но они, видимо, занервничали, схватили меня на перроне. Я тоже испугался, потому что никто же не знает. Кричу: “Люди, помогите!”, а они: “Успокойтесь, у вас разрешение. Идите и получайте”. Не нашли лучшего способа разрешение выдать.

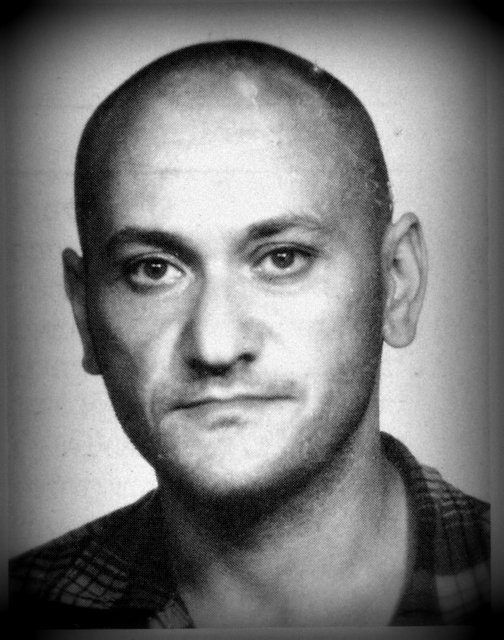

По Кишиневскому процессу проходили девять активистов. Пятеро из них – Аркадий Волошин (1946), Александр Гальперин (1946), Харий Киржнер (1946), Семен Левит (1943) и Лазарь Трахтенберг (1947) – были членами кишиневской организации. На сионистском съезде в Ленинграде 13-14 июня 1970 года, за два дня до разгрома, кишиневцы выделились в собственную организацию и в этом качестве были приняты в ВКК.

Они приобщились к сионистской деятельности, будучи студентами Ленинградского политехнического института. Анатолий Гольдфельд, ленинградец, ввел их в состав Ленинградской организации. После возвращения в Кишинев члены группы продолжили работу среди кишиневских евреев: преподавали иврит, историю, знакомили желающих с еврейским культурным наследием. Давид Рабинович (1947), шестой арестованный кишиневец, был активистом еврейской самодеятельности, входил в ближайшее окружение организации, но ее членом не был. Трое остальных – Анатолий Гольдфельд (1946), Давид Черноглаз (1939) и Гилель Шур (1936) – были членами Ленинградской организации.

Власти предпочли судить их, ленинградцев, в Кишиневе. Почему? Гилель Шур, например, в Кишиневе никогда не был и лично никого там не знал. Он выразил в связи с этим протест и отказался давать какие бы то ни было показания.

– Почему власти решили судить ленинградцев в Кишиневе? – спросил я Гилеля Бутмана, проходившего по Второму ленинградскому процессу.[23]

– Ленинградцы были связаны с кишиневской группой, имели некоторое отношение к краже в Кишиневе блоков множительного аппарата “Эра” и переправке их в Ленинград.

– Они были членами Ленинградской организации, жителями Ленинграда. По логике вещей, их должны были судить вместе с вами.

– Их допрашивали, конечно, и по нашему делу, это точно, но решили посадить по Кишиневскому. Со мной тоже долго колебались, не знали, по какому процессу посадить – “самолетному” или “околосамолетному”. В конце выбрали “околосамолетный”, чтобы связать Ленинградскую сионистскую организацию с планом захвата самолета. По кишиневскому делу меня тоже допрашивали в качестве свидетеля.

В те времена евреи составляли пятую часть населения Кишинева (43 тысячи), многие имели родственников за рубежом. У них еще сохранялись еврейские культурные и сионистские традиции.

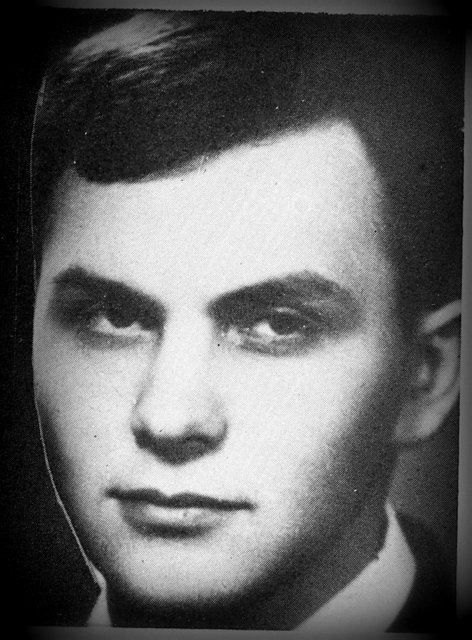

– В какой еврейской самодеятельности ты участвовал в шестидесятые годы? – обратился я к улыбчивому Давиду Рабиновичу.[24]

– В шестьдесят пятом году в Кишиневе открылся Еврейский народный театр, в нем принимали участие многие молодые люди. Его открыли законным путем на территории Дома молодежи. Было там два энтузиаста по фамилии Шварцман (однофамильцы). Режиссером был Рувим Левин, профессионал. Нам дали зал и все, что нужно для создания спектакля. Когда начали выступать, затраты окупились десятикратно.

– Народ валом валил?

– Не то слово. Гастролировали по городам Молдавии, Украины. Все постановки были на идише. До этого такой театр был только в Вильнюсе, и мы с ним быстро побратались. Нельзя сказать, что мы были большими сионистами, но внедрять любовь к еврейству, к идишу – это делали от души.

– Откуда такая любовь к еврейству, к идишу?

– Мои родители были сионистами. Папа закончил гимназию “Маген-Давид” в Кишиневе, мама – гимназию “Режина Мария”. Бессарабия была частью Румынии с восемнадцатого по сороковой год, тогда это было. Папа также прошел ахшару (ивр., подготовку.) для эмиграции в Палестину. Но поскольку он к тому времени уже отслужил в румынской армии, то по его мандату поехал юноша, которому грозил призыв в армию. Дома говорили только на идише. Я первые семь лет никакого другого языка не знал. Когда возник театр, я тут же туда побежал, и родители это очень приветствовали.

– При присоединении Бессарабии к СССР родителей не тронули?

– Отца сразу же мобилизовали в армию, он был железнодорожником, а нас как семью военнослужащего отправили в тыл.

Вернувшись в родные края, кишиневцы развернули обширную деятельность. Ряды активистов росли, они приступили к осуществлению больших проектов: организации всесоюзных летних лагерей, ульпанов по изучению иврита. Наладились связи с Москвой, Одессой и другими городами.

Изготовление учебных материалов фотоспособом – дело громоздкое и медленное. Купить копировальную технику в открытой продаже в то время было невозможно. Поэтому, когда они узнали, что в одном из институтов в подвале пылится старая копировальная машина “Эра”, они изъяли из нее некоторые части и переправили в Ленинград. Кража обнаружилась, но виновных не нашли. Работавшего в этом институте Давида Рабиновича обвинили в халатности и оштрафовали.[25]

– Где ты работал, Давид?[26]

– Был такой институт – “Молдкооппроект”, молдавская кооперация. Я заведовал в нем светокопировальным бюро. Когда ребята вернулись из Ленинграда и начали искать контакты с кишиневскими евреями, они, понятное дело, пришли в наш театр. А поскольку в театре я был одним из лидеров, они вышли на меня. Мы подружились, мне шел двадцать первый год. Ребята начали открывать ульпаны, учебников не хватало. Я взял учебник и скопировал для себя на “Эре”. Они увидели, ахнули, охнули. “Сколько вам нужно?” – спрашиваю. Сделал я сотню, потом другую. Им понравилось, глаза загорелись. Тогда я предложил: “Давайте ее сопрем”. Идея была моя, виноват… Там было несколько машин. Одна работала, другие стояли, блоки запасные были. Они инженеры, посоветовались и решили: можно, не трогая работающую машину, утащить элементы печатного блока и потом все это собрать. Так и сделали. Получился чемодан и несколько свертков. Но, в конечном счете, труд оказался напрасным, если не считать обвинений на процессе, потому что машину так и не запустили. Более того, на суде зачитали заключение экспертов, что такую машину можно воссоздать только в заводских условиях.

– Этим эпизодом КГБ украсил процесс.

– Да, до результата мы не дошли. Как в самолетном процессе – к самолету подошли, а дальше уже ничего не было.

– Как обнаружилась пропажа?

– Все части были на учете. Проверили, начали искать, ничего не нашли, обратились в милицию. Там ничего не поняли. Следователь потом читал мне их запись и смеялся: “Из института сообщили, что пропали какие-то лампочки”. Они не представляли, что это такое, не знали, чтó искать. Мне влепили выговор за пропажу и оштрафовали на двести рублей. А вот когда ребят в Ленинграде посадили и следствие вышло на этот чемодан, это вернулось к нам уже на более серьезном уровне.

– Тебе дали год?

– Да. Если бы они выделили кражу в отдельное дело, то с меня бы, конечно, посыпалось. А рядом с ними я был не так уж заметен. У них организация, идеология, связи с городами, а я – “мелкий вор на почве сионистского угара” – шутка у нас такая в зоне была. Следователи пытались меня дожать, чтобы выйти на еврейский театр, но тут уж я не дрогнул… “Какие отношения были между Гальпериным и еврейским театром?” “Никаких, личная дружба, больше ничего”. “Он в театр ходил?”. “Нет”. “А где же вы познакомились?” “Даже не помню, может, в городе на Комсомольском озере, а может – в другом месте, не помню”. Решил, тут я сгину, но театр они не получат. Так оно и было: ребят из театра вызывали на допросы, были обыски, но никого не посадили.

Гольдфельда и Черноглаза арестовали 15 июня 1970 года вместе с другими членами Ленинградской организации. Гальперина и Рабиновича – 23 июля. Пятого августа в Ленинграде арестовали Гилеля Шура, 17 августа – Волошина и Трахтенберга, 10 ноября Левита и Киржнера. У арестованных и их знакомых произвели обыски. Взяли, как обычно, все имевшее отношение к еврейству, а также то, что могло быть привезено из-за границы. Самый большой срок на процессе – пять лет – получил Давид Черноглаз.

– Почему некоторых ленинградцев судили по Кишиневскому делу, ведь их деятельность протекала в Ленинграде, их организация действовала в Ленинграде? – обратился я к Давиду.[27]

– Нас вполне могли судить по Ленинградскому делу. И не только нас – кишиневских и рижских ребят тоже могли судить по Ленинградскому делу. Почти всё следствие я прошел в ленинградском КГБ, и тогда у нас было одно общее дело.

– Общая организация. Еще непонятно, чтó было бы для вас лучше.

– Ну, организация была и в Риге, и в Москве.

– Ни в Риге, ни в Москве формально не было никакой организации. Членства не было, на пятерки не разбивались, устава не принимали. Там была неприятная для властей, но внешне вполне открытая и законная деятельность. Большая разница.

– Давай разберемся. ВКК (Всесоюзный координационный комитет) – это ведь тоже организация, причём, в масштабах не города, а всего Союза. Идея, как известно, московская, а исполнение совместное. Никто не афишировал изготовления и распространения самиздата, связей, источников финансирования и прочего. В Москве на определённом этапе тоже разделились на открытую и закрытую группы. С другой стороны, Ленинградская организация только в самом начале, меньше года, была чисто конспиративной. Уже ульпаны были, по существу, открытой формой работы. Тем более – празднование еврейских праздников и памятных дат. А подача заявлений на выезд и письма протеста – супероткрытая форма. Мы прекрасно обходились без устава почти всё время. Нужда в нем возникла за два месяца до арестов в связи с необходимостью остановить “партизанские” действия одного из товарищей. Устав, кстати, так и не был введён в действие.

– Когда нужно было собрать деньги, мы тоже собирали, и если нужно было кому-нибудь помочь, помогали. Но зачем называть это членскими взносами, а не обычной человеческой взаимопомощью? Зачем эта игра в организацию, конспирацию, пятерки? Зачем простые и понятные отношения формализовать уставом? Это же следственный жаргон для обозначения враждебной режиму деятельности.

– С моей точки зрения, вначале существование организации в условиях Ленинграда было оправдано и даже необходимо. Ведь то, что можно было делать открыто в Москве или в Риге, было невозможно в Питере. Разделение на автономные группы – ты их назвал “пятёрки” – повышало живучесть и освобождало инициативу. У нас не было “лидера”, и Комитет не руководил, а координировал: член Комитета был всего лишь представителем своей группы. Не было особой процедуры приёма в организацию, не велись протоколы и прочее. Но и эта рыхлая структура стала лишней, а потому и вредной – примерно к середине или концу шестьдесят девятого года. К этому времени большинство членов организации подали документы на выезд или готовились к подаче. Они перешли к открытой борьбе и, следовательно, полностью и сознательно деконспирировались. Только тяжелый внутренний конфликт помешал нам перестроиться и, быть может, самораспуститься. В Комитет последовательно входили Шломо Дрейзнер, Арон Шпильберг, Анатолий Гольдфельд, Владимир Могилевер, Гилель Бутман, Лев Коренблит, Лев Ягман (Агмон) и Лассаль Каминский. Я входил в него с самого начала и почти до конца. Вышел, когда понял, что Комитет запутался в политиканстве и не способен перестроить организацию для открытой борьбы за выезд. Ну, а КГБ для квалификации “групповой деятельности” достаточно двух человек.

– Тебе не кажется, что существование организации вашего типа сильно поднимало планку риска – и не только для членов организации? Так, во всяком случае, думали москвичи, прошедшие лагеря.

– Власти руководствовались не столько тем, что были формальные признаки организации, сколько опасностью ее для режима и общей конъюнктурой. Ты ведь знаешь, как сажали по абсурдным обвинениям в хранении оружия и наркотиков, сопротивлении властям, хулиганстве (Холмянский, Эдельштейн, Лейн и другие активисты восьмидесятых годов). У тебя самого, насколько я знаю, были такие эпизоды. А с другой стороны – возьми ВКК: Всесоюзная организация, материал на Вилю Свечинского и других есть, латвийский КГБ возбуждает дело, а Москва спускает его на тормозах. Более того, она даёт Свечинскому – им очень хотелось его посадить, он центральный человек в Москве и во всём движении – возможность выехать. Почему? Политическая конъюнктура. Я уверен, что решение о наших арестах определялось не наличием организации, а попыткой связать нас с захватом самолёта и скомпрометировать этим всё движение. Теперь о том, что ты называешь “вполне открытая и законная деятельность”. У нас была установка воздерживаться от действий, которые можно было бы истолковать как противозаконные и антисоветские. Мы не распространяли общедемократический самиздат, хотя и читали его, а из нашего самиздата изымали всякую критику режима. Позиция принципиальная: “мы – евреи, насильственно удерживаемые в Союзе, и не нам менять российские порядки”. Все мы читали статьи Жаботинского о евреях в русской революции. Этим, естественно, мы стремились уменьшить и степень риска, хотя иллюзии, что это гарантирует защиту, у нас не было. План захвата самолёта полностью противоречил этой позиции, и я считал его совершенно неприемлемым. Почему нас перебросили в Кишинев? Им, по-видимому, было необходимо “разгрузить” Второй ленинградский процесс и одновременно усилить Кишиневский. По Ленинградскому и без нас проходило девять человек.

– Члена Ленинградской организации Шпильберга судили в Риге…

– Он к этому времени уже около трех лет жил в Риге. Более того, он был там одним из центральных активистов, входил в руководящую пятерку и стал “паровозом” по Рижскому делу.

– То есть, главным обвиняемым?

– Да… на лагерном жаргоне “паровоз” имеет более широкое значение. Этот тот, к кому по делу “прицеплены” другие. При этом он не обязательно получает самое большое наказание. Он – центральная фигура в деле. Вот в Кишиневском деле центральной фигурой был Гольдфельд, хотя он получил на год меньше меня.

– Почему?

– Потому что Гольдфельд организовал Кишинёвскую группу, когда они ещё учились в Ленинграде, постоянно был с ними на связи. Но я старше их, дольше этими делами занимался, был одним из основателей организации, и в моем деле было больше эпизодов, более веских эпизодов. Наконец, все обвиняемые в Кишинёве, кроме Рабиновича, были моими учениками в питерских ульпанах. ГБ, видимо, хотелось усилить Кишиневское дело, там были невинные какие-то дела: ульпаны, еврейский самиздат, летний лагерь. К этому можно добавить, возможно, льстя самому себе, что моя линия защиты и поведение на следствии могли быть неудобны для властей в Ленинграде. Питер – более звучное место.

– Украсть на благо сионизма и еврейской культуры множительную технику, да еще группой – получалась сионистская уголовщина.

– Именно это КГБ и хотел продемонстрировать: смотрите, мол, какие уголовники! Но “кража” запчастей, ты же понимаешь, и по весу статьи, и по значению для власти, и для публики… не за это же нас на самом деле сажали. Кстати, и здесь у них случился “прокол”. На суде Саша Гальперин заявил, что его показания о том, что Гольдфельд и я “подстрекали” его к краже, – это самодеятельность следователя. В результате обвинение в соучастии через “подстрекательство” развалилось, и пришлось им удовлетвориться статьёй о “заранее не обещанном укрывательстве”. Слушая всё это на суде, начальник следственного отдела ГБ сидел и нервно грыз карандаш.

– У тебя была семидесятая статья?

– Да, семидесятая и шестьдесят четвёртая – “измена родине”. У меня, Гольдфельда и Шура были только статьи российского уголовного кодекса.

– В Молдавской республике применяли российский кодекс?

– Когда им надо… Ты что, веришь в российскую социалистическую законность?

Отец Давида Черноглаза врач, хирург. Он прошел всю войну и закончил ее главным врачом крупного госпиталя. Мать – библиотекарь.

– Родители, особенно отец, – вспоминал Давид, – еще успели получить некоторое еврейское воспитание. Отец владел хорошим литературным идишем и бегло читал на иврите, любил и знал еврейский музыкальный фольклор, был поклонником еврейского театра и тяжело переживал его закрытие.

Во время Синайской кампании 1956 года Давиду было 17 лет, и она повлияла на него так, как на многих из нас через одиннадцать лет повлияла Шестидневная война: освободила душу, разорвав гнетущие, парализующие ее путы.

– В пятьдесят третьем году, во время кампании против “врачей-отравителей”, отец ждал ареста, – вспоминает он. Не дождался, к счастью. Его знакомых арестовывали, допрашивали, увольняли… – жуткое ощущение. И вся эта атмосфера, и школа, и ученики, и учителя, а мне четырнадцать лет… – ощущение, как перед погромом. Через год-два я стал интересоваться еврейством, историей, а еще через год – Синайская война. Я помню, отец слушает радио на идише, я прошу: “переводи”, – а он отмахивается: “не мешай слушать”. Он болел за Израиль со дня его основания. Эта война многое для меня определила. Я начал понимать, что в Союзе мне делать нечего, нужно готовиться к будущей жизни. Как это делать, я еще не знал, но цель определилась.

– Когда ты перешел к практическим действиям?

– На втором-третьем курсе института начинает складываться группа со вполне сионистской ориентацией… человек шесть-восемь.

– Как ты их находил?

– Искал среди знакомых, объяснял свою позицию, убеждал. Мы довольно регулярно встречались, обменивались информацией, обсуждали выезд в Израиль… теоретически.

– Кто был у вас лидером?

– Формальных лидеров не было. Инициатором был я: искал и находил единомышленников, большинство познакомились через меня. Был один человек старше нас по возрасту, Бен Товбин, он был авторитетен в практических, житейских делах.

– Об опасностях вы думали?

– Думали, понимали, конспирировались. Я раздобыл томик Дубнова, готовил курс еврейской истории, провёл несколько занятий. Советскую книжку Ю.Иванова “Государство Израиль, его экономика и политика” мы снабдили комментариями (от руки), потом купили еще два экземпляра, продублировали, вклеили машинописное обращение и пустили по рукам. Пытались передать на Запад протест в связи с разгромом еврейского кладбища в Сестрорецке под Ленинградом. Слушали и записывали радиопередачи из Израиля. До иврита мы не дошли, не было ни преподавателя, ни учебника.

– Сколько времени это продолжалось?

– Года два.

– До окончания института?

– Нет… окончания не было. Накрыли нас, привезли в “Большой дом”, “побеседовали” и вечером отпустили. А потом – меры общественного воздействия. Нас исключили из институтов: меня – с четвертого курса, Томаринсона, Гревнина, Шифмана, Якобсона, Товбина уволили с работы… всех и не упомню: дело было в шестидесятом году. Это был, видимо, тот короткий период, когда действовала установка проводить профилактику. В результате – армия. Жаль, что не посадили, много бы по молодости не дали, зато уехал бы в Израиль ещё в шестьдесят восьмом-шестьдесят девятом.

– Три потерянных года?

– Ну, что-то я там приобрел – в смысле жизненного опыта, но, забегая вперед и сравнивая с лагерем, могу сказать, что условия в армии были хуже… по внутреннему ощущению.

– Можно муштру и казарму сравнивать с лагерными ограничениями?

– Близко. Армию отличало общее хамское отношение. В лагере ведь мы могли за себя постоять, и с этим считались. Советский солдат это не человек, это… отбросы, объект, на помыкании которым начальник строит карьеру. Да и окружение примитивное.

– Питание?

– По определению, советский солдат всегда голодный. Это голод особый – от недостатка белков и витаминов, как и в лагере. Во Владимирской тюрьме, конечно, было хуже, там голод настоящий.

После службы в армии в 1963 году Давид вернулся в город Пушкин, заочно закончил институт и попытался восстановить прежние связи. Не получилось: кто-то уехал, кого-то сильно напугали. Он начал искать новые знакомства. На это снова ушли год-два. К 1965 году начала складываться новая группа.

– Тебя не напугали?49

– Меня не напугали. Кое-чему научили, добавили опыта, избавили от наивности и… здорово разозлили. До этого я жил под крылышком у родителей, а тут… В новую группу входили Товбин, Могилевер, его к сожалению уже нет с нами, и Шпильберг. Шпильберг старше меня на год, Могилевер на год младше. Все окончили ВУЗы. Еще молодые, но уже с некоторым опытом. У группы, естественно, было окружение: сочувствующие, в чем-то помогавшие, но не посвященные. Мы регулярно встречались, у нас даже были членские взносы, возникло взаимопонимание и доверие. Мы, конечно, искали возможности выезда. Из Прибалтики понемногу уезжали. Шпильберг переехал туда, вышел через знакомых на местных сионистов. Они там не очень-то и прятались. В еврейской среде знали, что это люди, которые интересуются Израилем: Марик Блюм (в Израиле Мордехай Лапид, к сожалению, погибший около десяти лет назад) – очень яркая личность, Лея Словина. У них был там свой круг. Шпильберг, вернувшись, сообщил, что выезд есть, несколько десятков в год, но это исключительно старики без образования и с родственниками в Израиле. То есть, это не мы. Шпильберг рассказал о некоторых формах их работы, о праздниках… Позднее мы получали от них через Цала, Словину и Сильву Залмансон большие тиражи самиздата, сотни экземпляров.

– Давид, когда в ноябре шестьдесят шестого года вы объединились с группой Бутмана-Дрейзнера, вы сформулировали программу организации?

– Мы не писали ее на бумаге. В ней было всего два пункта: поиски возможности выезда и противодействие ассимиляции, пробуждение интереса к еврейской теме и Израилю, такой еврейский ликбез. Мы этим много занимались. Ведь невозможно годами сидеть и повторять: я хочу в Израиль, это моя мечта. Человеку нужно жить в этом… В обвинительном заключении было написано, что под видом изучения еврейского языка и истории мы занимались пропагандой эмиграционных настроений.

– Нет такой статьи – за разжигание эмиграционных настроений.

– Правильно, поэтому в приговоре записали проще: “распространение сионистских антисоветских настроений” в ульпанах. Могилевер преподавал иврит, я – историю. Были и другие учителя. Со временем часть учеников становилась учителями, из моих кишинёвских подельников – Гольдфельд, Гальперин, Левит. Мы начали с двух ульпанов, а закончили десятью, включая филиалы в Кишиневе и Вильнюсе.

– Как при таком подходе вы вышли на идею самолета?

– Разногласия в объединенной организации возникли с самого начала. У нас была установка на просветительскую деятельность. Группа Дрейзнера и Бутмана считала, что систематическая разъяснительная работа и просвещение обречены на провал, невозможны в условиях Советского Союза. Они считали, что необходимо осуществить эффектную одноразовую акцию, способную встряхнуть и советскую власть, и еврейский мир.

– Насколько я знаю, они хотели на девятое мая разбросать листовки, обсуждался вариант с воздушными шарами…

– Были разговоры. Они знали, что я работал в агрохимической лаборатории, и пытались выяснить, как можно произвести определенное количество водорода. Как только я понял, зачем нужен водород, ответил: “Нет, не будет вам водорода”. От этой идеи отказались. Но в конце концов такая установка привела к идее захвата самолета.

– Они считали, что такая акция должна привлечь внимание к проблеме выезда?

– Да, причем, не только своего личного, а общего выезда.

– Значит, вы считали, что нужно постепенно готовить людей к выезду, готовить борцов, а они считали, что такой подход обречен на провал, поскольку все равно раскроют и посадят. Лучше ударить один раз, но так, чтобы все услышали?

– Они не считали что это лучше. Они считали, что это единственная возможность.

– Но они ведь тоже преподавали иврит и историю, то есть просветительская деятельность не была им чужда.

– Вначале они были против распространения самиздата и просветительства вообще. А потом – душа-то еврейская, они уже не могли не заниматься самиздатом и ульпанами, в то время когда другие делали нужное и важное дело… – даже если это вело к деконспирации.

– Что они предлагали сделать?

– Вначале это была идея открытого коллективного письма протеста с объяснением позиции и требованием выпустить в Израиль.

– Коллективного письма? В чей адрес?

– На Запад, в пространство, не так важно, кому конкретно.

– Ты говоришь о шестьдесят седьмом годе?

– Даже о конце шестьдесят шестого-начале шестьдесят седьмого года. Это была принципиальная позиция. Пропагандистская работа – это просто деконспирация, которая может помешать. Несколько месяцев мы толкли воду в ступе.

– Но акция с письмом – это еще бóльшая деконспирация.

– Да, разумеется, но она же конечная, после нее уже ничего нет. С нее начинается и на ней заканчивается. Либо мы в Израиле, либо в лагере. Все остальное уже неважно.

– Сколько человек предполагалось привлечь к этой акции?

– Не поручусь за точную цифру, да ее и не было. Полагаю, пять-десять человек.

– И какой была на это реакция твоей группы?

– Идея хорошая, но совершенно несвоевременная. Это, возможно, было бы оправдано, если бы мы имели широкую общественную базу. Евреев, желавших ехать в Израиль, еще очень мало, считали мы, призыв не будет услышан, за нами никто не последует.

– Это было до Шестидневной войны?

– До. После нее идея практически умерла. Она возродилась в шестьдесят девятом-семидесятом годах, когда началась открытая борьба за выезд. Мы с женой подали документы на выезд в сентябре шестьдесят девятого года. В декабре получили отказ. В январе семидесятого из Ленинграда ушло первое коллективное письмо протеста, подписанное Лассалем Каминским, Могилевером, мною и другими. Потом было ещё несколько писем, число подписавших от раза к разу увеличивалось, а тон становился всё более резким. Мы вышли из подполья и перешли к открытой борьбе. При этом Бутман сам письма не подписывал и документов на выезд не подавал. Полагаю, не из страха, а чтобы сохранить определенную степень конспирации.

– То есть акции по захвату самолета предшествовали некоторые предварительные проработки. Шёл поиск “взрывной” акции?

– Самолет был логическим продолжением этих поисков. Хотя впервые высказал идею захвата самолета, как известно, Дымшиц.

– Давид, кто был лидером группы в Кишиневе?

– Александр Гальперин, сегодня он профессор в Израиле, в Беэр-Шеве.

– Вас арестовали пятнадцатого июня?

– Большинство. Некоторых добавили позже.

– Каково было ваше ощущение после ареста?

– Скверное, конечно… В принципе мы понимали, чем занимаемся, и арестов ждали, но как раз тогда появились признаки, что наиболее активным разрешат уехать. Ещё большей неожиданностью было обвинение по расстрельной статье – “измене родине”.

– Вы не знали о попытке захвата самолета?

– Нет. Было такое впечатление, что акция отменена и мы вернулись к обычной жизни. Арестовали меня на работе, в агрохимической лаборатории – вызвали в кабинет заведующего. После некоторых препирательств обыскали… поверхностно так. Оружие искали, боялись чего-то.

– Ну, как же, захват самолета, инструктаж-то они, видимо, соответствующий получили. Ордер на арест предъявили?

– Нет, но сказали, что это арест, а ордер в ГБ. Увезли в “Большой дом” – кабинет следователя, предъявление постановления, “шмон” (жаргон, “обыск”, Ю.К.) при понятых, первый допрос с протоколом. А потом тюрьма, процедура приема, снова основательный “шмон”, фотографии, отпечатки пальцев.

– И – в подвалы КГБ?

– Это не подвал. Это отдельное, мощное, добротное здание царской постройки, находившееся в закрытом дворе. Там еще Ленин сидел. В Ленинграде КГБ занимает целый квартал, его с улицы не очень видно, а внутри прекрасная, большая, почти пустая тюрьма.

– Ты сидел один?

– Сначала с карателем времён Второй мировой, но через некоторое время я потребовал, чтобы нас рассадили. Потом около месяца – один, а потом поочерёдно с тремя “наседками” (камерными осведомителями, Ю.К.).

– Когда вас этапировали в Кишинев?

– Примерно через четыре месяца, когда следствие в Ленинграде практически закончилось. Как мы узнали, четырнадцатого июня, за день до нашего ареста, было формально открыто дело номер пятнадцать – по захвату самолета и прочим преступлениям. Только к концу следствия его разделили на несколько дел. Вообще, Первый и Второй ленинградские процессы, суды в Риге и Кишинёве, отдельные суды над Вульфом Залмансоном (армейским офицером) и Борисом Азерниковым – всё это начиналось как одно общее дело.

– Ты знал о других арестованных?

– Принцип там вообще и в КГБ особенно – полная изоляция. Не было ни газет, ни радио, я уже не говорю об адвокате или о каких бы то ни было контактах. Следили строго. Перестукивание пресекалось мгновенно. Это не то, что в Кишиневской тюрьме, где можно было переговариваться. Но все же видно, как продвигается следствие, и по отдельным намекам картину разглядеть можно… не в деталях, но в целом – да.

– Давить на вас они пытались?

– Постоянно…

– На психику или другими методами тоже?

– Только на психику… Ни на меня, ни на других не было физического воздействия. Максимум, что позволил себе мой следователь, и то не в Питере, а в Кишиневе, это стучать кулаком по столу и кричать.

– В карцер не сажали, питания и передач не лишали?

– Карцером угрожали, но не сажали. Питания не лишали. Кормили в Питере нормально. Но очень жесткая атмосфера. Круглосуточно свет в камере, руки поверх одеяла, постоянный надзор. В Кишиневе в подвальной камере держали тех, кто плохо себя вел на следствии. Я в ней несколько месяцев провел, всю зиму. Холодная, темная, сырая, потолки низкие, воздуха мало… тесно, двух шагов не сделать, параша внутри. Психические методы были разные, но они сводились к двум основным. Первый – из раза в раз тебе объясняют: “Надеяться не на что, образованный же человек, понимаешь советскую власть. Не рассчитывай ни на адвоката, ни на суд. Мы все вместе. Что там (показывают на потолок) решат, то и будет. Не забывай, статья у тебя расстрельная”.

– Это – следователи так?

– Да. Говорят: “Единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на сотрудничество со следствием. Вот посмотри на семидесятую статью: там максимальный срок семь плюс пять, а минимальный – шесть месяцев”. Представляешь, что советская власть придумала, какой разброс! Я и на примере других знал: то, что ты сделал, имеет значение для квалификации, то есть какую тебе определят статью, а для срока решающее значение имеет то, кáк ты ведешь себя на следствии. Это первое. Второе – семья и близкие люди. “Они в тяжелом положении, – повторяют тебе из допроса в допрос. – Они будут в еще худшем положении, и от тебя зависит: либо ты их спасешь, либо они из-за тебя погибнут”. И это на фоне полной неизвестности и изоляции, все, с кем ты в контакте – следователи, прокурор, вертухаи, даже сосед по камере – все против тебя, и так изо дня в день, из месяца в месяц. Есть предел тому, чтó человек может выдержать.

– Кто-нибудь “кололся”?

– Было. Но потом, в лагере, все без исключения вели себя безупречно.

– Еще давили тем, что они якобы всё знают. Мол, другие сотрудничают, а ты, по дурости, только накручиваешь себе годы тюрьмы.

– Или – “Другие дают против тебя показания, а ты молчишь. Какой смысл?” И это действует. Таким образом меня пытались “колоть” в самом начале, но они только дали мне информацию… я быстро сообразил, что источник их осведомлённости – наружное наблюдение.

– Давид, в той или иной степени показания давали многие. Почему, с твоей точки зрения, тяжелый осадок остался только от поведения двух-трех человек?

– Потому что “кололись” по-разному. Смотри, в Израиле и на Западе существует понятие “государственный свидетель”, а в Союзе некоторой аналогией этому была “добровольная помощь следствию”, что гарантировало уменьшение наказания. По нашим процессам эту “медаль” получили три или четыре человека из тридцати пяти, в Кишинёве – ни один. Какие-то показания давали почти все, но по-разному. Кто-то начал отвечать на вопросы под давлением, от слабости. Но когда человек говорит о том, о чем его даже не спрашивают, это уже не слабость, а расчет. То, что КГБ что-то знает, – это их дело, но когда показания начинают фигурировать в протоколах с подписями, это уже материал для обвинения, инструмент давления на других, основание для новых арестов. Большинство обвиняемых, признавая факт существования организации и членства в ней, настаивало на том, что организация не преследовала антисоветских целей, действовала в рамках закона, а они сами стремились легально выехать в Израиль и интересовались еврейской культурой. Члены самолётной группы говорили примерно то же, объясняя, что на захват самолёта их вынудила невозможность законно покинуть СССР. Надо сказать, что гебисты не Б-г весть какие мыслители, но работают профессионально и умеют расставлять ловушки. Попытки играть со следствием, изображать раскаяние и при этом стараться что-либо скрыть, неминуемо проваливаются. Надо быть готовым сказать “не отвечу”, на худой конец, “не помню”, “не знаю”. Я придумал такую формулу: “я хотел бы воздержаться от ответа на этот вопрос”. Выпендривался, конечно.

Те, кто остались на свободе, прошли через тяжелые допросы. Каждый мог превратиться из свидетеля в обвиняемого в любую минуту, и понимал это. Почти все держались достойно. Оказалось, что с чисто практической точки зрения “глухая несознанка” – наиболее верный путь. Занятный эпизод был у Бена Товбина. Дважды его допрашивали по несколько часов – безрезультатно. На очередном допросе следователь оставил его одного, пусть мол, потомится в безвестности. Вернувшись через час, он обнаружил Бена спящим. Бена обругали и выгнали вон. Больше его на допросы не вызывали, а через несколько месяцев, ещё до судов, отпустили в Израиль. Не у всех, конечно, это заканчивалось благополучно. Виктор Богуславский, за которым ходили по пятам, провели у него обыск, сумел собрать сведения об арестованных, обвинениях, ходе следствия и передать все это на Запад. Его обращение “Освободите моих товарищей” стимулировало протесты на Западе. Он организовал денежную помощь семьям арестованных, но вскоре сам был арестован. Работу продолжил Гилель Шур. После разговора с ним некоторые свидетели отказались от прежних показаний. Гилель тоже был арестован. В постановлении об их аресте так и было записано: “мешают следствию”.

– Как прошел суд?

– Советский суд – это прежде всего спектакль. В моей памяти он сохранился как большое и веселое представление. Саша Гальперин и другие отказались от показаний, данных на следствии. Это в частности означало, что с меня свалилась статья о подстрекательстве к краже. На суде выяснилось, что некоторых свидетелей нет. Их вызывают, а они не являются. Почему? Потому что вне досягаемости – уехали за границу. Свечинский, например, Бен Товбин и другие. И это объявлялось. Значит, начался выезд. А когда свидетелей доставляли, становилось ясно, что за пределами тюрьмы атмосфера совсем другая: ребята не только не были напуганы, они подтрунивали над судом. Одна девушка пришла на суд в бело-голубом платье с огромным Маген-Давидом на груди. Другой свидетель заявил, что может давать показания только по-еврейски. Ему говорят: “Вы же два института окончили”. “Нет, нет, не могу, я волнуюсь. Только на родном языке”. Послали искать переводчика, не нашли, и – махнули рукой. Некоторые отказывались от показаний, а это “статья”, между прочим. Им втолковывают: “Скажите хоть что-нибудь, и вы свободны”. В отношении пяти свидетелей суд вынес частное определение о возбуждении дел за отказ от дачи показаний. Их судили, дали по несколько месяцев принудительных работ, а потом отпустили в Израиль. Судья путался в материалах дела. А зачем ему знать дело, если всё без него решено? Такие эпизоды нас сильно позабавили и подбодрили.

– Вы сидели все вместе?

– Да, и это была радость – первая встреча со времени ареста. Привезли на суд некоторых осужденных по другим процессам. Марк Дымшиц был под расстрельным приговором – сильный человек, в их игры не играет, не сломлен. Приводят Гилеля Бутмана – держит себя уверенно, отвечает с достоинством и вовсе не то, что от него хочет услышать суд. Его быстренько уводят. Приводят Виктора Богуславского. Спрашивают: “Богуславский, откуда вы брали антисоветскую литературу?” “Из тумбочки”, – отвечает. Судья недоумевает: “Из какой такой тумбочки?” И дальше в том же духе. Потом судье надоело: “Уберите, проку от него никакого”. Привезли Арона Шпильберга из Риги, известного упорством и бурным темпераментом. Его даже на трибуну не выпустили. Он так и прошел всё следствие и суд, не согласившись ни с единым словом обвинения. Такого свидетеля показывать нельзя. Короче, сценарий им сильно подпортили. А для нас это было первое известие о том, чтó происходит на воле. Ведь было опасение, что движение раздавят, людей запугают, уничтожат всё! А оказалось – нет, люди даже сильнее стали, началась алия. Так что суд для нас окончился на оптимистической ноте. Да и наказания, которые мы получали, были нестандартно мягкими для Советского Союза, особенно в Кишиневе и Риге. Даже по самолетному делу сценарий предполагал расстрел, а его отменили.

– Вы уже знали, как закончилось самолетное дело?

– Да. Кишиневская тюрьма была уголовной, там давали читать местные и центральные газеты, работало радио: считалось, что уголовникам это полезно для воспитания. Режим мягче, а бытовые условия похуже.

– Какие были отношения в камере?

– Как себя поставишь, но в целом – образованный человек по политической статье – это статус. В камере почти всегда была “наседка”. Я их довольно быстро вычислял.

– Давид, где сидится труднее, на следствии или в тюрьме?

– Смотри, лагерь это рутина, тяжелая, но устоявшаяся жизнь, а следствие, если человек не “колется”, это постоянное давление. Думаешь, чтó они там еще накопают, опасаешься неожиданного удара, накапливается усталость. Иногда думаешь, хватит ли сил сопротивляться. Самым тяжелым был первый месяц, потому что непонятно, куда дело клонилось. В первые дни я потребовал у них уголовный и процессуальный кодексы, иначе отказывался говорить даже без протокола. Целый день препирались, назавтра дали мне кодексы. Попросил у следователя карандаш и бумагу. Не даёт. Написал заявку прокурору по надзору. Через два дня ответ: “нецелесообразно”. “Ах, так, – говорю, – буду учить наизусть”. Недели полторы изучал. Следователь в это время с тоской читал газету. Наконец, им это надоело. Мне, надо сказать, тоже. Повели к начальнику следственного отдела. Полковник пожурил меня – работал под интеллигента – и сильно понизил в статусе: вместо следователя-подполковника назначил мне капитана. А тот, рубаха-парень, на меня почти не давил, приносил “Литературную газету” и читал во время допроса. Так прошел месяц. Следствие, видимо, продвигалось и без меня. Но не думай, что я так уж вольготно себя чувствовал. Вовсе нет, всё на нервах.

– К этому процессу они отнеслись серьезно?

– Исключительно серьезно. Это было крупное дело, они потом ордена получали. Я насчитал около восьмидесяти следователей… официальных. Их собирали со всего Союза и для помощи питерским, и для практики по еврейским делам – кадры готовили. А кроме следователей были еще оперативники, всякие там эксперты, переводчики, психологи, прокуроры. В тюрьме охрану усилили, вертухаев из Москвы и из других мест добавили. Они хотели слепить “красивое”, эффектное дело – была замешана большая политика. “Самолётчиков” ведь могли арестовать раньше, следили за ними давно, но у ГБ был интерес довести дело до попытки захвата. Известно, что маршрут Ленинград-Приозёрск-Сортавала отменили из-за малого числа пассажиров, а потом вдруг восстановили, и самолёты летали пустые.

– Им нужна была убедительная демонстрация.

– Да, они давно искали повод разгромить движение, но материал был слабоватенький – не на “Экзодусе” же, письмах протеста и легальной подаче на выезд поднимать волну. А тут – захват самолёта! Бандиты – они и есть бандиты, кто их станет защищать! У меня в Кишиневе был такой эпизод: вдруг переводят в больницу. Больница по тюремным понятиям – дом отдыха, санаторий. Попасть туда исключительно трудно, а тут сами переводят… и я ни на что не жалуюсь. Что-то кроили, а я не мог понять, чтó. Потом, уже после процесса, мы идем этапом со Шпильбергом, и он мне рассказывает, что я был в списке свидетелей на Рижский процесс. На судебном заседании заявили, что свидетель Черноглаз не может быть доставлен! Почему, спрашивается? Потому что находится на излечении в тюремной больнице.

– Выходит, КГБ “откосил” тебя от Риги?

– Да, чтобы не испортить картину. Занятно, что они даже такими формальностями были озабочены.

– Они тоже не одну чистку прошли, боязно. Сегодня им приказывают что-то сделать, а завтра за это же будут три шкуры драть.

– Да, а тут бумажка в деле, что в больнице, мол, был, поэтому – не могли-с…

– Что вас отличало от Второго ленинградского процесса?

– В смысле обвинений – все то же самое, только в меньшем масштабе.

Слушание проходило в здании Верховного Суда на протяжении десяти дней – с 21 по 30 июня 1971 года. Зал заполнили, как обычно, сотрудниками КГБ и комсомольско-партийными активистами, но родственников впустили. Перекрыли движение на прилегающих улицах. Евреи пришли в голубых рубашках и белых брюках (цветах израильского флага), многие прикололи на грудь шестиконечные звезды.

Гилель Шур заявил отвод прокурору и составу суда, поскольку на территории Молдавии он никаких правонарушений не совершал и ни с кем из жителей Кишинева знаком не был, что подтверждалось материалами следствия. Шур добавил также, что начальник следственного отдела КГБ и начальник отдела прокуратуры МССР по надзору за КГБ требовали от него дать показания против других обвиняемых, угрожая, в случае отказа, длительным тюремным заключением. Суд отвод отклонил, и Гилель в знак протеста объявил голодовку и отказался от дачи показаний.[28]

Всех, кроме Рабиновича, обвинили в том, что они состояли в антисоветской сионистской организации, имевшей целью подрыв и ослабление советского государственного и общественного строя, что в этой организации они занимались изготовлением и распространением литературы антисоветского характера, в том числе через кружки изучения иврита. Их обвинили в сборе членских взносов для финансирования своих операций, а также в получении для тех же целей денежной помощи “от реакционных израильских кругов” (через лондонскую торговую фирму “Диннерман и КО“). Вспомнили им и обсуждение операции по захвату самолета.

Анатолий Гольдфельд отверг обвинение в причастности к захвату самолета, отрицал участие в хищении деталей “Эры” и категорически возражал против утверждений, что занятия еврейским языком и историей и другая деятельность организации носили антисоветский, а не просветительский характер. Признавая некоторые факты распространения сионистской литературы, он утверждал, что никогда не преследовал антисоветских целей, что происходящее в Советском Союзе ему глубоко безразлично, его интересовали лишь проблемы еврейского народа и возможность выезда в Израиль. Черноглаз и Трахтенберг также отрицали какой-либо умысел в подрыве советского общественного строя, хотя допускали, что их деятельность объективно могла нанести советскому строю некоторый вред.

30 июня 1971 года был оглашен приговор:

Давид Черноглаз – пять лет лагерей строгого режима;

Анатолий Гольдфелд – четыре года лагерей строгого режима;

Гилель Шур, Арон Волошин, Семен Левит, Лазарь Трахтенберг и Харий Кижнер – по два года лагерей строгого режима;

Александр Гальперин – два года и шесть месяцев лагерей;

Давид Рабинович – один год лагерей общего режима.

На следующий день после завершения процесса в газете “Молодежь Молдавии” была опубликована статья “Под маской просветителей”, шельмовавшая осужденных и их “антисоветскую деятельность”, ульпаны изучения иврита, Израиль и его политику.

Гилель Шур обратился в Президиум Верховного Совета СССР с заявлением протеста в связи с тем, что его судили в Кишиневе и требовали дачи показаний против его товарищей.

Большинство осужденных было направлено в Мордовские лагеря. Родственники заключенных обратились к министру внутренних дел СССР Николаю Щелокову и начальникам исправительно-трудовых учреждений (так назывались тюремные лагеря) 385/19, ЖХ 385/3, ЖХ 385/17, ЖХ 385/10 ст. Потьма с письмом протеста (цитируется с сокращениями):

“…В так называемую секцию внутреннего порядка, осуществляющую функцию наблюдения над заключенными, входят лица, осужденные за преступления против человечества, совершенные во время Второй мировой войны, бывшие полицаи и каратели.

Мы протестуем против того, что наши друзья и родные поставлены в зависимость от тех, кто в годы войны способствовал уничтожению шести миллионов евреев.

Мы требуем остановить беззаконие и прекратить дискриминационную политику администрации лагерей по отношению к осужденным евреям.

Мы требуем безотлагательного назначения авторитетной комиссии для расследования на местах беззаконных действий лагерного руководства, действий, подрывающих престиж и авторитет советского государства как внутри страны, так и за рубежом…”[29]

– Как складывались отношения в лагере? – спросил я Давида Мааяна (Черноглаза).[30]

– Между своими – близкие, доверительные, дружественные. Жили коммуной – мы называли это “кибуцем”. Вместе отмечали субботу и праздники, вместе читали письма из Израиля, продолжали заниматься ивритом и историей, вместе протестовали, как могли, поддерживали друг друга. Вначале было некоторое выяснение отношений, а потом отношения сложились прекрасные, тем более что все вели себя в лагере достойно. Не было в политлагерях семидесятых более стойкой и сплочённой группы, чем евреи-сионисты. Ни один не сотрудничал с начальством, ни один не просил пощады, никто не отказался от Израиля, не “перевоспитался”. Наоборот, почти все евреи, встречавшиеся нам в лагерях, присоединились к нам. За пять лет мне довелось сидеть с Сёмой Левитом, Шломо Дрейзнером, Владиком Могилевером, Иосифом Менделевичем, братьями Зеевом и Израилем Залмансонами, Марком Дымшицем, Яшей Сусленским, Иосифом Мешенером (двое последних проходили по процессу в Бендерах), Шимоном Грилюсом, Арье Вудкой (оба – по Рязанскому делу). У меня сохранились о них самые добрые воспоминания. Хорошие, иногда даже дружеские отношения были с российскими демократами, украинцами и литовцами: с Евгеном Сверстюком, Володей Буковским, Симасом Кудиркой, Михаилом Макаренко (он, вопреки фамилии, еврей, хотя и не сионист). Открытых проявлений антисемитизма в лагере почти не наблюдалось – в отличие от шестидесятых годов, и статус евреев был достаточно высоким.