– Несколько слов о себе: где, когда и в какой семье вы родились?

– Я родился 24 июля 1938 года в Ленинграде. Мой отец ветеринарный врач, а мать инженер-текстильщик.

– 53-й год вашего отца как-нибудь коснулся?

– Да, но я хотел бы начать немного раньше. В начале войны отец мобилизовался и воевал как ветеринарный врач, был офицером. Нас он отправил в эвакуацию в Бухару. Мне было тогда около 4 лет. Когда я пришел к бабушке и спросил, что такое «жид», она ответила: «Так зовут нас наши ненавистники». В 48-м году началась кампания против космополитов. Вся терминология кампании была заимствована у Геббельса, который использовал этот термин в антисемитской пропаганде. В 53-м году началась кампания против врачей-отравителей. Наш классный руководитель в школе был одновременно секретарем парторганизации. Он оставил нас на воспитательский час и говорил, что агенты Джойнта – организации, которую пресса определила как шпионскую, – проникают всюду, и нет сомнения, что у нас в классе тоже есть его агенты. А в классе кроме меня был еще один еврей. Но надо сказать, что советский народ был тогда дисциплинирован и без приказа погромы не устраивал.

– То есть ваше пробуждение началось довольно рано.

– Мой отец был сионистом, и от него я впервые услышал «Атикву». Он был восьмым ребенком в зажиточной семье, проживавшей в Проскурове (ныне Хмельницкий). Для меня Израиль всегда был моей Родиной.

– Когда вы начали активно заниматься сионизмом?

– Только после встречи с Давидом Черноглазом. Я был знаком с Товбиным: он ухаживал за моей сестрой. Это было в 64-м году. Мы начали сколачивать еврейские компании. Летом 65-го года в Крыму я познакомился с евреем из Риги. Он сказал, что из Риги едут, и мы решили, что надо туда подъехать. Я раздобыл на работе адрес одного парня и зимой поехал в Ригу. Этого парня звали Мордехай Блюм, и он сыграл немалую роль в моей жизни. Он дал мне кассету с песнями на иврите, предложил несколько идей – как надо действовать. Через некоторое время в Ленинград на практику приехала девушка и привезла от него книги Дубнова. Эта девушка впоследствии стала моей женой. Перед тем, как она должна была рожать, нам удалось поменять комнату в Ленинграде на квартиру в Риге, и мы туда переехали. Это было в октябре 1967 года. Помимо чисто семейных обстоятельств, причиной переезда было то, что в Риге евреи подавали заявления на выезд в Израиль. Блюма к этому времени арестовали. Это было связано с гастролями Геулы Гиль. Восторженная еврейская толпа собралась у выхода, а милиция стала разгонять ее. Мордехай сбил шапку с милиционера. И его посадили на два года якобы за хулиганство.

– Вы знали о самолете?

– Нет, мне напрямик об этом никто не сказал. У меня уже была дочь, и жена была беременна на девятом месяце.

– Я слышал, что вы преподавали иврит.

– В 66-м году я узнал, что в киоске Электротехнического института есть словарь Шапиро. К тому времени я получил от Блюма самоучитель Шломо Кодиша. Потом меня послали в Москву в командировку, и там один старый еврей по фамилии Польский дал мне несколько уроков. Вернувшись в Ленинград, я начал преподавать. А в Риге я не преподавал. Там были люди, которые намного лучше меня знали иврит. И такой формы преподавания, как ульпаны, в Риге я не видел. Это у нас в Ленинграде было.

– В связи с чем вас задержали 15 июня?

– По самолетному делу. Меня вначале отпустили. А повторно арестовали 4 августа, как и Мафцера.

– Какое обвинение предъявили?

– Вначале – измена Родине за то, что я как бы участвовал в попытке захвата самолета. А потом меня обвиняли в организационной деятельности. По показаниям Мафцера я входил в руководящую пятерку Риги вместе с Русинеком, Буби Цейтлиным, Мафцером и Валком.

– Вы ведь не пытались создать филиал ленинградской организации?

– Не только не пытался, но и считал неправильным создавать такие формальные вещи. Мы действовали при этом очень активно.

– Но в Ленинграде вы были членом организации.

– Я не возражал против этого.

– Вы платили членские взносы?

– Что значит членские взносы? В Риге мы тоже собирали деньги. Не надо называть это членскими взносами. Деньги нужны для деятельности. Надо было покупать бумагу, пишущие машинки. Более того, Рига являлась источником литературы и для Ленинграда, и для других мест. В Риге были люди, готовые самоотверженно работать, жертвовать своим временем. Многие из них, в отличие от Ленинграда, не были людьми с высшим образованием, но это были замечательные люди.

– Я начинал в Свердловске. Самиздат у нас был Рижский. У вас была своя группа?

– Да.

– Сколько человек?

– Скажем так, взносы я собирал с четырех человек. Кроме того, Сильва Залмансон была, например, ближайшей подругой моей жены.

– Между первым задержанием и арестом вас допрашивали?

– Нет. Я решил в это время навестить Мафцера. Впечатление было нелегкое. Мне говорили, что он запуган.

– Словины были активны?

– Очень, но где-то в 69-м году они за взятку получили разрешение на выезд в Израиль.

– Какого размера взятка?

– Речь шла о тысячах рублей. Я тоже был бы готов заплатить, но у меня просто не было таких денег. Цаль перед отъездом сказал, где я смогу взять чемодан с литературой после того, как они уедут. Они уехали зимой, а летом я с Сильвой поехали искать, и мы нашли его, выкопали его и поехали назад. Потом этот чемодан частично перевезли в Ленинград и в Вильнюс.

– Мафцера брали на вокзале в Ленинграде с третьим номером «Итона» – целый чемодан был с ним.

– Это совсем другое. Это была литература, которую мы перевели в Ленинград, когда я еще там жил, а потом вторую часть – зарытый в землю чемодан, это когда я уже жил в Риге. В этом чемодане были стихи Бялика, сокращенное издание «Эксодуса», фельетоны Жаботинского и стихи неизвестного поэта.

– Какое обвинение предъявили при аресте?

– Антисоветская и организационная подрывная деятельность. По-моему, уже не предъявлялось обвинение по измене Родине.

– Чем занимался Шепшелович, также арестованный по рижскому процессу?

– Я о его деятельности ничего не знал. Он скрупулезно соблюдал правила конспирации. Шепшелович был основным техническим исполнителем по изготовлению «Итона». Он пытался сделать копировальную машину.

– Вы тоже участвовали в «Итоне».

– Я с Шепшеловичем был хорошо знаком. Последний сэдэр перед побегом он проводил у меня на квартире.

– Как проходило следствие?

– Дней десять я вообще отказывался отвечать на вопросы. Потом, когда они стали зачитывать показания Дрейзнера и Мафцера, я стал давать показания, то есть то, что им уже было известно, и о том, что хочу уехать в Израиль. Я, например, незадолго до ареста послал письмо Брежневу, которое было опубликовано на Западе. Они спрашивают: «Ваше?». «Да, – говорю, – и сейчас так же думаю». Потом я понял, что весь материал против меня строится на деятельности в Риге, потому что я уехал из Ленинграда до того, как там формально оформилась организация. Обвинения строились на показаниях Мафцера и по одному пункту на показаниях Сильвы Залмансон.

– По какому?

– По подготовке листовки «Мой родной язык» и моей роли в этом. Нам устроили очную ставку, и на ней она полностью изменила показания и стала поддерживать мои слова. Ее, видимо, сильно запугали. Потом нам устроили еще одну очную ставку, и ее привели туда совершенно почерневшую. Там она вернулась к прежним показаниям против меня. С Мафцером у меня тоже была очная ставка.

– Как он держался на очной ставке?

– Он плохо держался и на очной ставке, и на суде. Например, на суде… советский суд не то место, где можно сводить личные счеты. Просто у меня была четкая линия. Я отрицал это, и мне нужно было убедить суд, что Мафцер врет, и объяснить, почему. Я говорил, что Мафцера запугали, и поэтому он готов дать любые показания, которые хотел получить от него следователь, главное понравиться, ублажить, не рассердить. Так я все это представил на суде. Когда меня пытались прервать, мой адвокат сказал, что я показываю динамику развития показаний Мафцера, и мне дали продолжить. Как видно, они были недовольны той атмосферой, которая начала складываться на суде. Они сделали перерыв в заседании. Кагэбэшники проинструктировали Мафцера, и он после перерыва начал говорить: «Да, у меня много недостатков, но я прошу верить, что я говорю правду и т.д.». Я буквально видел брызги слюны. Конечно, во время и после суда все эти подробности не в пользу Мафцера не были преданы гласности.

– Он пытался очернить вас по заказу КГБ<,> или просто все выкладывал на стол?

– На самом деле он говорил правду, что не делает его менее виноватым. Он не был провокатором. Он просто решил спасти себя любой ценой<,> и дал показания на всех. Просто позднее изменилась политическая ситуация, и некоторым дали уехать. Москва вмешалась и забрала управление в свое руки. До этого все готовило ленинградское ГБ.

– В Москве были недовольны волной протестов, поднявшейся на Западе.

– На нашем процессе большинство тех, кто должен был пройти если не подсудимыми, то свидетелями, уехали в Израиль. Если бы обстановка была другой, то из-за Мафцера село бы много людей: и Цейтлин, и Русинек, и Валк, и другие.

– Вас обвиняли по 70-й статье?

– В латвийском кодексе это 65-я статья, но это эквивалент семидесятой. Самиздат, листовка, организационная деятельность. В Риге не было формальной организации, там были опытные люди.

– Сколько вам дали?

– Просили четыре, дали три.

– Сиделось тяжело?

– Да нет… что значит тяжело? Во-первых, я сидел с хорошим настроением.

– Вы ожидали более сурового приговора?

– Не в этом дело. Три года – это немалый срок в жизни человека, хотя у других людей было больше. Дело в том, что мы не напрасно сидели, что люди уже начали получать разрешения. Это было замечательно. Меня много возили по пересылкам. В харьковской тюрьме я сидел с одним украинским националистом. Его посадили за поэму, которую он написал и показал единственному человеку – своей возлюбленной. Та на него донесла, и он получил семь плюс пять. Когда я ему показал свой приговор, в котором было сказано, что я был среди основателей ленинградской организации, рассказал про чемоданы с литературой, что моим друзьям дали выехать, он был счастлив увидеть, что советская власть пробиваема, что в чем-то она была вынуждена пойти на попятную.

– Как держали себя на суде Александрович и Шепшелович?

– Они держали себя хорошо. Я, правда, был единственный, кто отрицал не только виновность, но и факты. Другие факты признавали, но не считали их антисоветскими.

– Когда вы приехали в Израиль?

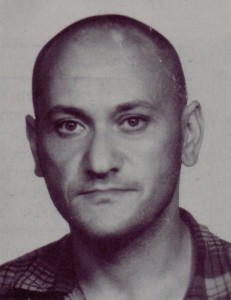

Отъезд Арона Шпильберга, Москва, 1974. Арон Шпильберг, Ида Файнеман, Виктор Польский, Владимир Слепак, Кирилл Хенкин

– В 1973 году. Жена уехала за два месяца до моего освобождения по моей просьбе. Поскольку мне как бы некуда было ехать, я поехал жить к Менделевичам. Я пытался подать заявление на выезд, у меня документы не принимают. Поехал в Москву, там я останавливался обычно у Слепаков, и решил сделать личную демонстрацию. Я только успел раскрыть лозунг, и меня тут же схватили. В Риге мне решили установить надзор. Я опять поехал в Москву, познакомился там с Хенкиным, и он мне организовал журналистское присутствие. Я вышел на демонстрацию у ЦК КПСС, у центральной двери. Было воскресенье, холодный день, валил снег. Я был в дождевике, под которым был плакат «Отпустите меня в Израиль к семье». Народу в воскресенье было довольно мало, так что это продолжалось какое-то время: я стоял с этим плакатом в нише двери. Потом меня схватили, затолкали внутрь. Пришел, наконец, человек из КГБ. Я говорю: «Кто вы такой?» Он: «Сотрудник КГБ». «Я с сотрудниками КГБ не разговариваю». Для них это непривычно. Он отошел. Потом они ввели иностранного корреспондента, который меня фотографировал. Он не понимает русский, они не знают английский. Через некоторое время ко мне подходит человек с бляшкой «Известия». «Почему вы дискриминируете советскую прессу?» Я говорю: «Ни в коем случае! Пусть мне вернут плакат, и вы можете фотографировать меня сколько хотите». Он ушел. Я чувствую, что меня везут в милицию, а не в КГБ, то есть дело заминают. Начинают меня допрашивать. Через некоторое время появляются Слепаки, приносят мне еду. – «Откуда вы знаете, где я?» – «Би-Би-Си передает». Мой арест может быть никого и не заинтересовал бы, но они задержали корреспондента «Ассошиэйтед пресс», не давали ему связаться с консульством, нарушая консульскую конвенцию, поэтому эфир гудел. Меня отвезли на вокзал, посадили в поезд. На Рош Ашана я решил навестить мать в Ленинграде. На перроне меня схватили и говорят: «У вас разрешение. Идите и получайте». Они, наверное, подумали, что я снова на какую-то акцию собираюсь. Не нашли лучшего способа разрешение выдать.

– Спасибо, Арон.